近日,我校纺织纤维及制品教育部重点实验室在《Analytical Chemistry》上发表了题为“Glycosylation-Engineered Chitosan Bioelectronic Interfaces for P. aeruginosa Gradient Analysis”的研究成果,第一作者为严坤校特聘副教授,王栋教授和鲁振坦教授为共同通讯作者,硕士研究生张棕润、杨仙柱为论文的完成做出了重要贡献,武汉纺织大学为唯一署名单位。

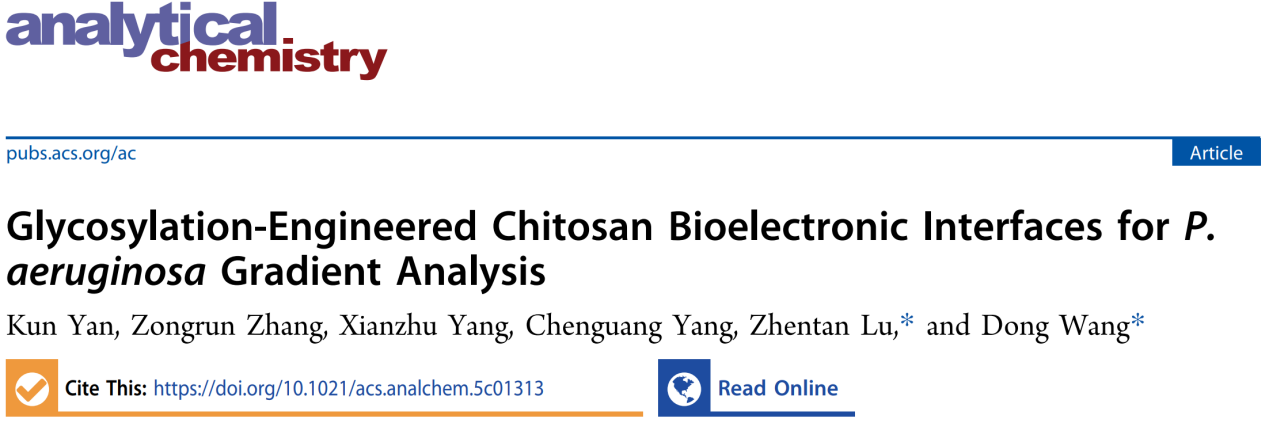

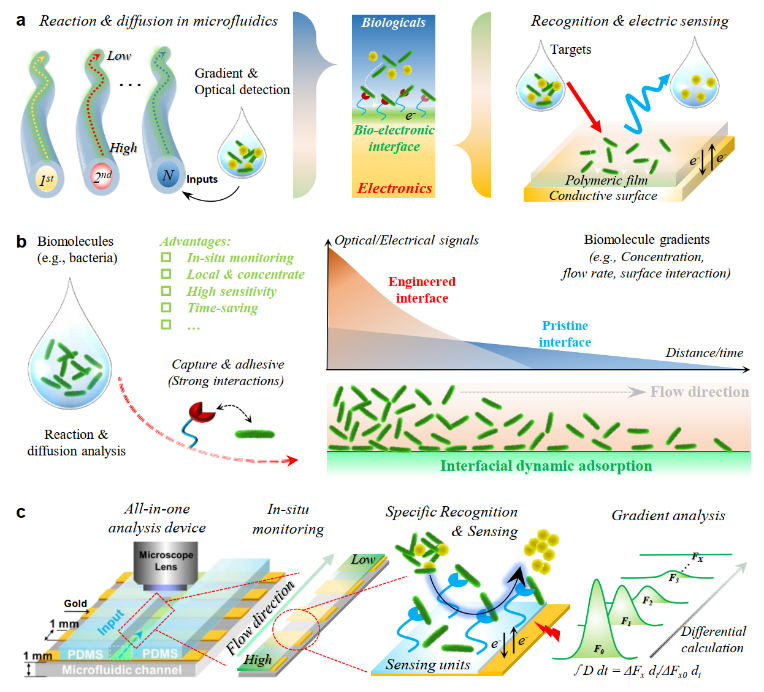

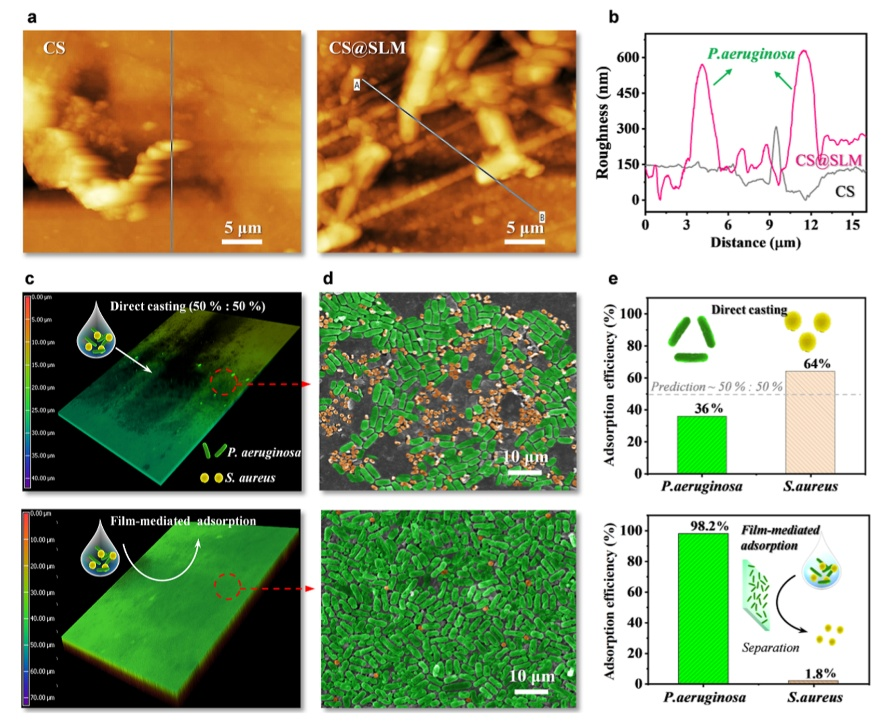

铜绿假单胞菌(P. aeruginosa)可引发多种严重感染疾病,开发高灵敏、高特异性的新型检测技术对实现感染精准防控至关重要。本研究构建了一种功能化壳聚糖生物电子界面"一站式"细菌检测平台以应对临床实践需求。该器件通过2-乳糖酰胺乙基甲基丙烯酸酯(SLM)修饰的壳聚糖薄膜,实现对P. aeruginosa的特异性识别与高效捕获。所构建的CS@SLM生物电子界面具有三重优势:1)超敏捕获:在稀释菌液中展现浓度依赖性吸附特性,检测限低至 ≤ 10 CFU/mL;2)梯度增效:捕获后的细菌在微流控通道内形成显著浓度梯度,使后续梯度检测信号增强数千倍,可实现超敏检测;3)“光-电”双模检测:表面固定的细菌保持生物活性,可进行工程化界面与微电极集成,支持“光-电”双模式梯度分析。

特别值得注意的是,改性后壳聚糖聚合物膜对铜绿假单胞菌展现出优异的单层黏附能力,具备良好的选择性识别与吸附特性,10分钟内细菌吸附清除率可达78.3~100%,在细菌快速定量检测中具有重要应用潜力。

捕获后的细菌在微流通道内形成显著浓度梯度,使后续梯度检测信号增强数千倍,可实现超敏检测;该平台突破了传统单一传感模式的灵敏度限制,为细菌群体差异化分析提供了新方法,这种通用型生物电子界面设计策略,为开发高精度病原体密度控制技术和感染管理装备开辟了新路径。

该研究得到国家自然科学基金面上项目(52273060)的资助。