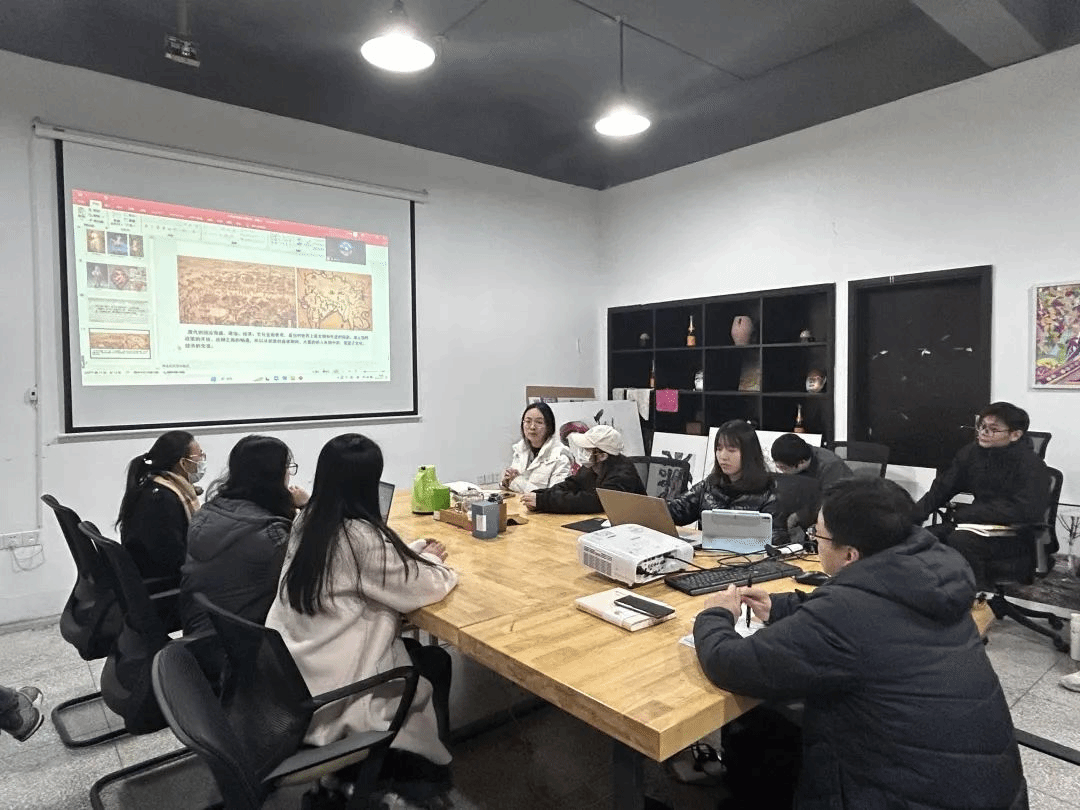

12月3日,由武汉纺织大学艺术与设计学院-艺术理论研究中心举办的研究生第22期读书会顺利召开。此期是第一次采用小组的全新形式开展的读书会,大家群情振奋,态度踊跃。本次读书会由张雷老师主持,艺术学理论研一至研三的学生参加了此次读书会。大家围绕《华夏衣冠:中国古代服饰文化》中的篇目分享了自己的读书心得,并围绕书中的相关问题展开了热烈的讨论。本次读书会以小组为单位进行汇报答辩,每轮有“学生提问”与“老师点评”环节,同学们与老师积极互动并参与讨论,气氛轻松、愉悦。

1、陈尚敏、刘玲、韩梦瑶:唐代以来霞帔坠子的发展与演变

霞帔坠子是我国古代妇女服饰的重要组成部分,其前身是南北朝时期的帔帛,形制简单,不设帔坠,天衣飘扬,穿戴方式随意。直到宋朝霞帔坠子开始有了系统规范,成为当时命妇的礼服,是一种身份地位的象征。直至明代,霞帔坠子有了严格的等级划分,清代霞帔变宽,变为马甲,帔坠褪去,下摆以流苏装饰,成为当时汉人妇女的官服。虽然在历史的长河中鲜有霞帔完整保留下来,但是有大量帔坠遗留,在这些帔坠中浓缩了中国几千年的历史文化,是不可多得的文化瑰宝。

2、陈益涵、徐浩源、辛宇航:汉化思想与北朝服饰变革特点

服饰是民族文化的标识之一,鲜卑服饰为什么和汉服形制不同。社会环境,生存条件的长期影响。北朝的服饰变革进程与统治阶级的思想观念息息相关,反映了当时的社会制度。南北朝时期虽然是我国历史一个混乱时期,但是其服制的变革反映了其所处时代的政治,文化思想而这一阶段的服饰也影响到了之后隋唐服饰的发展。

3、车祖萍、向慈、王梦瑶:明代服饰文化中的䯼髻与头面

明代䯼髻作为一种古代发式,经历了形状和装饰上的变化。就形状而言,䯼髻的发展可以总结为从简单到复杂的趋势。在初期,䯼髻的形状相对简单,主要是将头发盘成一个圆形的发髻,没有太多的细节和装饰。这些装饰不仅使䯼髻的造型更加华丽和富有层次感,也反映了当时社会的繁荣和文化的发展。总的来说,明代䯼髻在形状和装饰上的变化,不仅体现了时代变迁和审美观念的转变,也展现了古代发式在不同历史时期的发展演变过程。

4、张家奇、王帅磊:品官服饰与身份地位的关系探析

古代官服饰和身份地位是紧密相连的。在中国古代,官员的服饰是其身份地位的重要标志之一。一般来说,官员的服饰会根据其官职的高低而有所不同。此外,官员的服饰还会根据其所属的部门或职位的特点而有所区别。例如,文官通常穿着宽松的长袍,头戴乌纱帽,以示其文人的身份;而武官则穿着紧身的铠甲,手持兵器,以显示其军事才能。总之,古代官服饰不仅是官员身份的象征,也是展示其地位和权力的重要方式。

5、彭雨凡、陆敏、王华民:明朝发饰文化的演变与影响--鬏髻与头面

发饰作为一种历史悠久的装饰品,在不同历史时期和不同文化背景下,具有各自的特点和象征意义。明代女子发饰的变化,是明代发展的见证者,不仅代表了明代的繁荣,还促进了明代经济的发展,明代把传承了几千年的手工技艺保留了下来,也把前朝各代的盘发技艺流传了下来。

7、王珊珊、黎桀武、王友琴、彭思琦:唐代妇女服饰的流变与特色--从文本到图像的解读与探讨

总的说来,初唐女装比较褊狭,常着胡服、胡帽,钗梳等首饰用得较少。盛唐时衣裙渐趋肥大,出现了颇具特点的蝉鬓和倭堕髻。安史之乱后,进入中唐时期,短阔的晕眉较流行,而胡服渐不多见。从考古材料中看,胡服的流行时期是在安史乱前。晚唐服式愈加褒博,首饰也愈加繁缛。

8、袁宇、乔娟、李雨嫣:从异域风情到大唐时尚--胡帽篇

唐朝对于外来胡帽并不是完全的全盘吸收,而是作出了一些改良,像中原胡帽服所用的唐草纹、宝相花及小朵花均为李唐文化本体自觉选择形成的样式,从胡帽造型上的变幻也可以看出。总的来说,胡帽的发展历程,不仅是中国服饰文化的重要组成部分,更是大唐与中外文明交流的重要见证。

读书会最后,张雷老师指出这本书的阅读意义,分别就此次读书会对每一组同学的汇报情况进行了详细的点评,并且针对同学们的优点和不足给予鼓励和建议。